No.10003504

特集 生産性向上のためのデジタル活用

成果を上げるデジタル利活用【前編】

業務のデジタル化・データ活用なしにDXは進まない

日本は世界的に見て労働生産性が低いことが各種の調査から明らかになっている。とりわけサービス業では、「質は高いのに生産性は米国の半分」と言われるほどだ。その理由もすでにわかっている。「人やモノにお金をかけない(投資しない)」からだ。生産性向上のためのデジタル化への投資、デジタル化推進のための人材への投資が喫緊の課題だ。

2021年に「デジタル庁」が発足したことからもわかるとおり、政府はDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速を国の成長戦略の柱のひとつと位置付けている。DXとは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」(経済産業省) と定義されている。

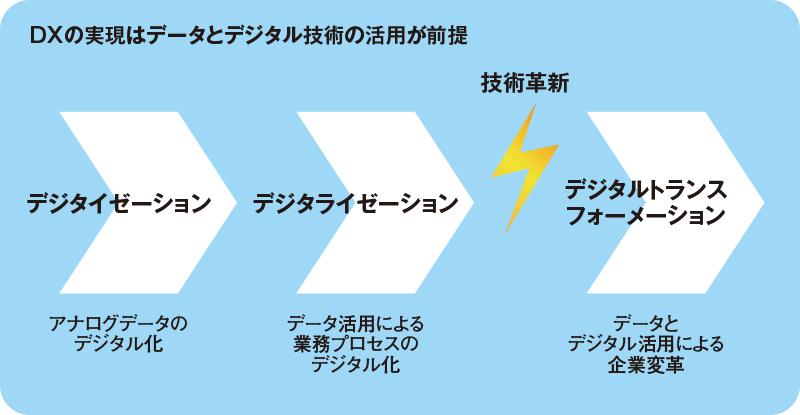

DXは、「データとデジタル技術の活用」の延長線にあるものではないが、それなしには実現できない。まずは業務をデジタル化して紙ベースで管理していた顧客リストをデータベース化したり、人の手作業で行われていた膨大なコピー・アンド・ペースト作業をRPA(Robotic Process Automation)にするなどのデジタイゼーション(Digitization)が前提だ。そのうえで、個別の業務プロセスのデジタル化によって新たな価値を生み出すデジタライゼーションを実現しなければ、企業の組織全体のデジタル化による組織変革(DX)は起こせない。日本のほとんどの企業は、DXを掲げる前に「デジタル化」や「データドリブン・マーケティング」の推進が必要とされている。

後れを取っている日本

日本は人口が多いため世界3位の経済大国だが、労働生産性が低いという大きな課題を抱えている。労働生産性(1時間当たり労働生産性、ドル換算)はOECD加盟諸国平均を約2割下回り、加盟38カ国中23位(2020年)。これは年々順位を落とした結果で、他国に追い越されているということだ。主要国であるG7(フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダ)の中では1970年以降、50年にわたって最下位だ。

労働生産性は、「就業者1人当たり」で見る指標もある。付加価値を就業者数で割ることで求められる1人当たりの労働生産性は、OECD加盟38カ国中28位だ(2020年)。

デジタル活用ではどうか。スイスの国際経営開発研究所(IMD)が発表している「世界デジタル競争力ランキング」を見ると、こちらでも日本は年々順位を落としており、2022年版では29位。アジア勢のシンガポール(4位)、韓国(8位)、香港(9位)、台湾(11位)、中国(17位)に後れを取っている。

こうし統計の背景には、日本では就労者に占める高齢者の割合が高いという人口動態構造や、多国籍企業の誘致が進んでいないなど国の政策による部分もある。しかし、日本の産業がデジタル化に立ち遅れていることは間違いないことだ。

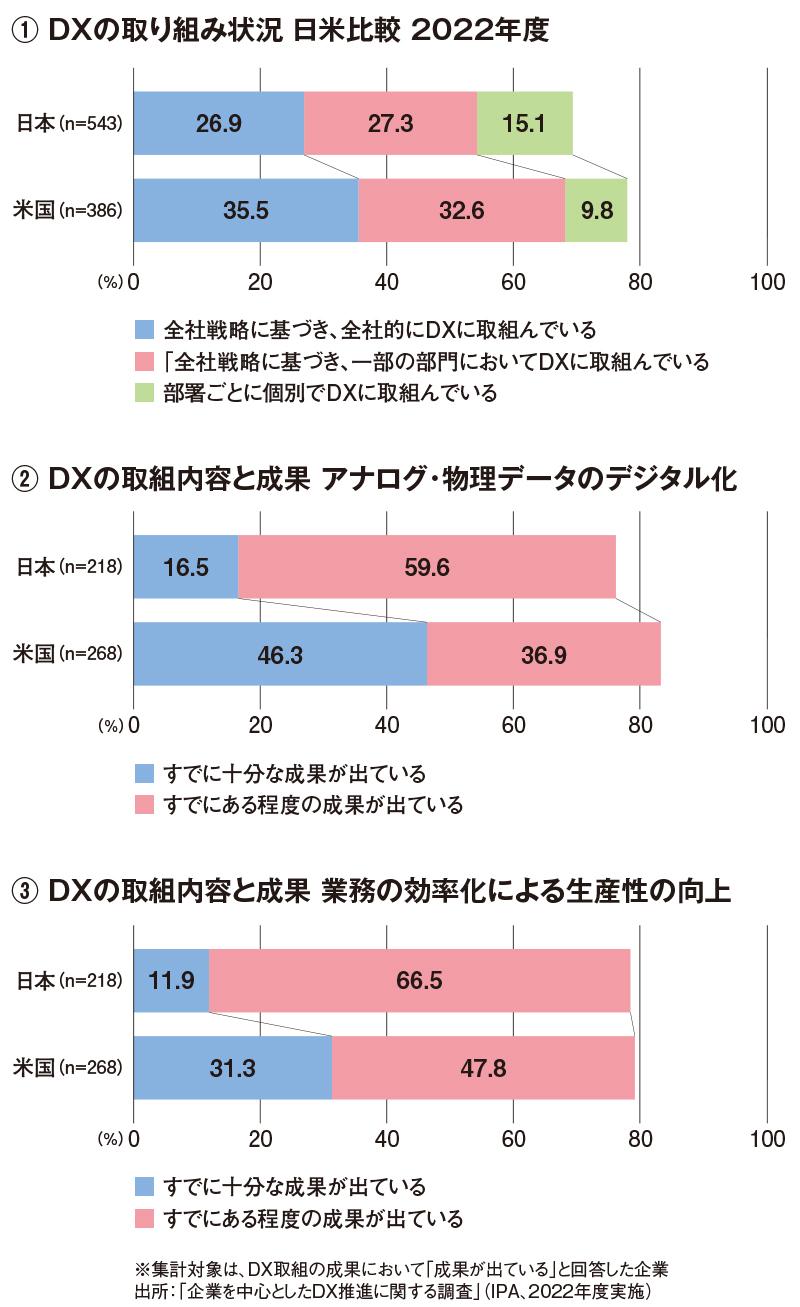

日本国内には企業が約421万社あり、このうち99.7%が中小企業。従業員数で見ると、69%が中小企業で働いている。総務省調査によると、DXに取り組んでいるのは大企業の4割強、中小企業では1割強。つまり、国内企業の約1割しかDXに取り組んでいない計算になる。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が2022年度に実施した「企業を中心としたDX推進に関する調査」(約500社から回答を得た)によると、「全社戦略に基づき、全社的にDXに取組んでいる」企業の割合は26.9%(図①)。これを従業員規模別に見ると、1000人以上企業で50.0%、100人以下企業では11.4%で、総務省調査とおおむね同水準だ。

IPAが調査・整理した『DX白書2023』によると、DXの取り組みの結果、取り組んでいると回答した企業(※)においては58.0%の企業が「成果が出ている」としている。しかし、これは米国企業の89.0%が「成果が出ている」と回答していることと比較すると大きく見劣りする。取組領域ごとの成果状況を見ると、デジタイゼーションに相当する「アナログ・物理データのデジタル化」とデジタライゼーションに相当する「業務の効率化による生産性の向上」においても、米国に後れを取っている。いずれの領域についても、「すでに十分な成果が出ている」と回答した日本企業の割合は、米国のおよそ3分の1にとどまっている。

※集計対象は、「全社戦略に基づき、全社的にDXに取組んでいる」「全社戦略に基づき、一部の部門においてDXに取組んでいる」「部署ごとに個別でDXに取組んでいる」と回答した企業。

なぜ成果が出ないのか?

同白書は、「DXの推進にあたっては、経営層の積極的な関与やDX/ITへの見識と経営層、業務部門、IT部門が協働できるような組織作りが必要となる」としている。実際、国内企業で本格的にDXに取り組む企業は、部門横断で推進するデジタル戦略推進部などの組織を発足している。たとえば、経済産業省と東京証券取引所が共同して選定した「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」に選定されている富士フイルム。同社は、グループ全体のDX推進に関わる最高意思決定機関として「DX戦略会議」を設置しているが、この議長は後藤禎一CEO、副議長は杉本征剛執行役員だ。

しかし同白書は、経営層がDXの取り組みのボトルネックになっている状況を浮き彫りにしている。IT分野に見識がある役員が3割以上いる企業の割合を日米で比較すると、日本が27.8%、米国が60.9%と大きな開きがある(図④)。これを指し、「日本の経営層のITに対する理解が不十分であることがDXの取組の阻害になることが懸念される」と指摘している。

DX戦略を推進する上で重要な課題は人材の確保だ。DXの推進に取り組んでいる企業においても、半数近くが「大幅に不足している」と認識している。「やや不足している」も含めると実に8割以上が人材の量の不足を感じている。

別の調査でも、DXに取り組むにあたって、「人材不足」が大きな課題となっていることを示している。独立行政法人中小企業基盤整備機構の報告書『中小企業のDX推進に関する調査』(2022年5月公表)では、回答企業1000社が課題として最も多く挙げたのが「DXにかかわる人材が足りない」(31.1%)だった。これに続いて「ITに関わる人材が足りない」、「具体的な効果や成果が見えない」、「予算の確保が難しい」、「経営者の意識・理解が足りない」が上位に挙がった。DX推進のための人材を外部から採用するにせよ、社内で育成するにせよ、人材確保にどれだけの予算を割いて取り組むかは経営の意識・理解しだいということだ。

育成の機会が少なすぎる

2021年に発足した官民連携の「デジタルリテラシー協議会」は、一般社団法人データサイエンティスト協会、一般社団法人日本ディープラーニング協会、独立行政法人情報処理推進機構が共同設立したもので、経済産業省がオブザーバーだ。同協議会は現代社会においては、「ビジネスに関わる全員が、デジタルを“使う”人材であるべき」とし、「ビジネスに関わる全員がデジタルを“使う”人材になる」ことを提唱している。DXの推進には、一部のエンジニアなどデジタルを「作る」人材だけなく、「使う」人材も含めた両輪の育成が必要だからだ。つまり、経営層から一般社員まですべての階層がデジタルリテラシーを高めなくては、DXは実現できない。従業員には研修を受けさせ、経営者自身も学び重要性を理解しなければ加速することはできないということだ。

学ぶ機会をどのように作るかは、DXを推進する人材の育成方法の日米比較が参考になる。『DX白書2023』を見ると、米国企業は日本企業と比較すると、OJTをはじめ、推進リーダー研修、資格取得の支援・推奨、組織外の勉強会など多様な機会を「会社として」提供している(図⑤)。同じ「DXに取り組んでいる」企業であっても、人材育成への投資意欲に大きな差があることの表れだ。

※『月刊アミューズメントジャパン』2023年5月号に掲載した記事を転載しました。